Cover photo: Vertigo (1958) – © TheMovieStore Collection

Alfred Hitchcock è un regista che non ha bisogno di presentazioni. Negli anni ’60, i registi della Nouvelle Vague furono tra i primi a riconoscere l’impatto culturale del cinema di Alfred Hitchcock andando oltre i semplici contenuti narrativi della sua opera (ne è un esempio lo storico libro Il cinema secondo Hitchcock di Francois Truffaut), scandagliando la capacità del regista di costruire delle storie che riflettono sulla natura stessa dell’immagine cinematografica.

Definito come ‘il maestro della suspense’, la carriera di Alfred Hitchcock si estende da un primo periodo britannico a quello statunitense, ridefinendo le tecniche di regia e di storytelling e attraversando alcuni periodi cruciali, come il passaggio dal muto al sonoro e dal bianco e nero al colore, abbattendo le barriere tra opera d’autore e prodotto commerciale.

La luce è anche uno strumento narrativo

Hitchcock ha trasformato gli elementi formali del suo cinema in potenti strumenti narrativi, introducendo per la prima volta tecniche visive al tempo considerate pioneristiche, come ad esempio il celebre dolly zoom in Vertigo (1958).

La luce e il colore rivestono un ruolo fondamentale nella sua filmografia; per Alfred Hitchcock l’illuminazione era una ‘firma’ del suo stile. Guidando lo spettatore, ne influenza le percezioni e impone specifiche chiavi di lettura narrative.

Questo è evidente soprattutto nel modo in cui ha gestito l’illuminazione nel passaggio tra bianco e nero e colore, utilizzando un contrasto di luci e ombre molto forte nella prima fase (ne è un esempio l’iconica scena della doccia in Psycho) e un’illuminazione che fa assumere al colore un valore emozionale nella seconda fase (come in Vertigo).

La finestra sul cortile: se la luce diventa tensione

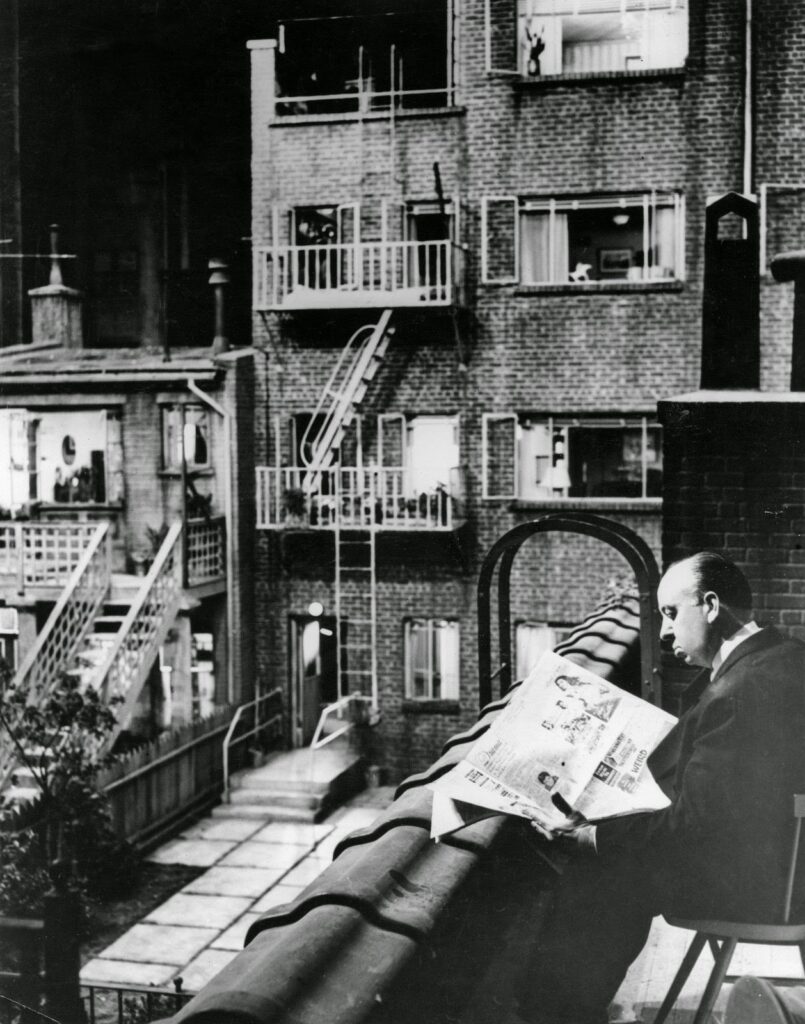

Per esplorare l’utilizzo della luce nel cinema del maestro americano, ci può tornare utile prendere in analisi il film La finestra sul cortile (1954), che esemplifica molto bene la poetica di Hitchcock così come il suo utilizzo dell’illuminazione.

La finestra sul cortile è una metafora del cinema come ‘occhio sul mondo’. Il protagonista L.B. “Jeff” Jeffries, fotoreporter di successo, è costretto a un periodo di convalescenza forzata in seguito a un incidente che gli causa una frattura alla gamba sinistra. Impossibilitato a muoversi, inizia a osservare dalla finestra i suoi vicini di casa, utilizzando un binocolo e una macchina fotografica.

Da un lato Jeffries, in qualità di osservatore, assume una posizione privilegiata; dall’altro, mantiene una distanza rispetto agli eventi che osserva, facendo da contrappunto alla nostra condizione di spettatori nella sala cinematografica. Jeff è immobilizzato nella sua stanza, e tutto ciò che sa deriva da ciò che può vedere. La luce filtra dalle finestre, e ad ogni personaggio è assegnata una tonalità: l’intimità è modulata in chiaroscuro, e le ombre diventa l’equivalente visivo del dubbio. In questo film, la luce dissimula, amplificando la tensione.

Ombre, contrasti, colore: le tecniche luminose di Hitchcock

Per fare tutto questo, Hitchcock ha sviluppato nel corso della sua carriera una serie di tecniche di illuminazione distintive che hanno contribuito a definirne lo stile.

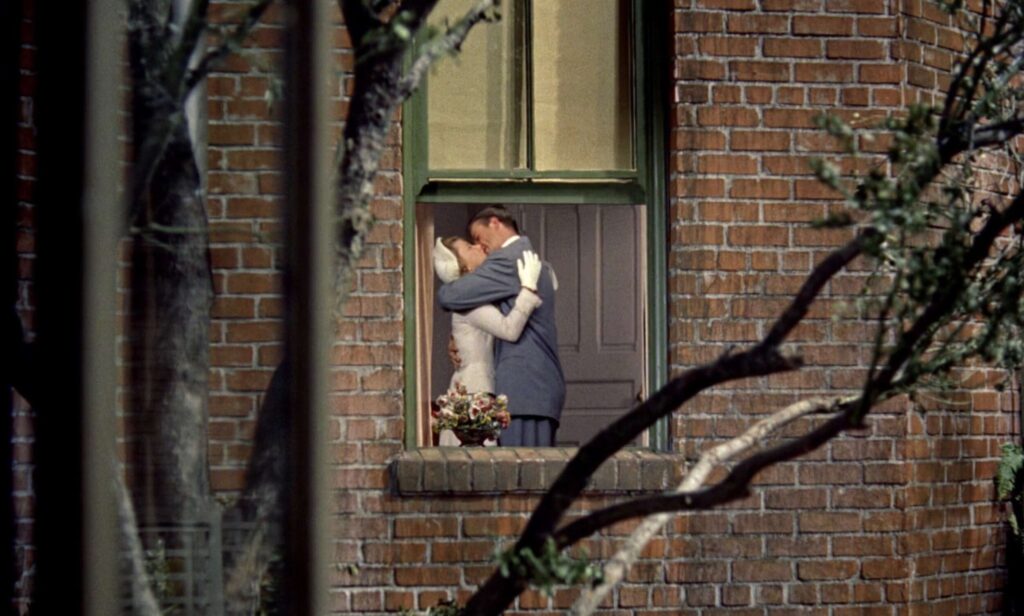

La prima di queste tecniche è il contrasto chiaroscurale, utilizzato per costruire tensione e suspense; nei suoi film le ombre non sono mai casuali, ma suggeriscono minacce nascoste o stati d’animo inquietanti. Allo stesso modo, l’illuminazione può improvvisamente cambiare per spostare il tono emotivo di una determinata scena. Alcuni effetti di luce sono invece più teatrali. Grace Kelly, attrice che spesso assume il ruolo di personaggio principale, viene spesso stilizzata facendo giocare vorticosamente delle luci colorate dietro di essa, come possiamo vedere in Caccia al ladro (1957).

Hitchcock e la luce: un linguaggio visivo che inquieta e incanta

La luce al cinema non è mai un elemento neutrale, e il cinema di Hitchcock è una delle porte migliori per accedere alla magia che la macchina da presa offre come strumento di indagine artistica ed espressiva. Come affermava Federico Fellini: “se il cinema è immagine, la luce è evidentemente il fattore essenziale. Nel cinema la luce è idea, sentimento, colore, profondità, atmosfera, stile, racconto, espressione poetica. Hitchcock comprese profondamente questo concetto, trasformando l’illuminazione in un linguaggio capace di comunicare direttamente con lo spettatore a livello emotivo.