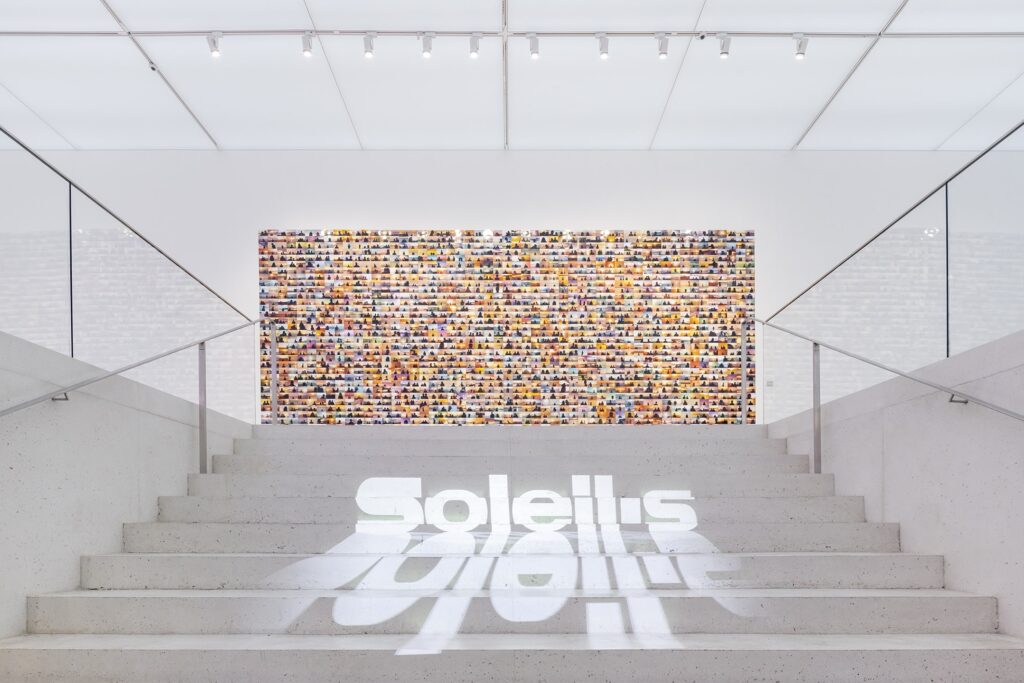

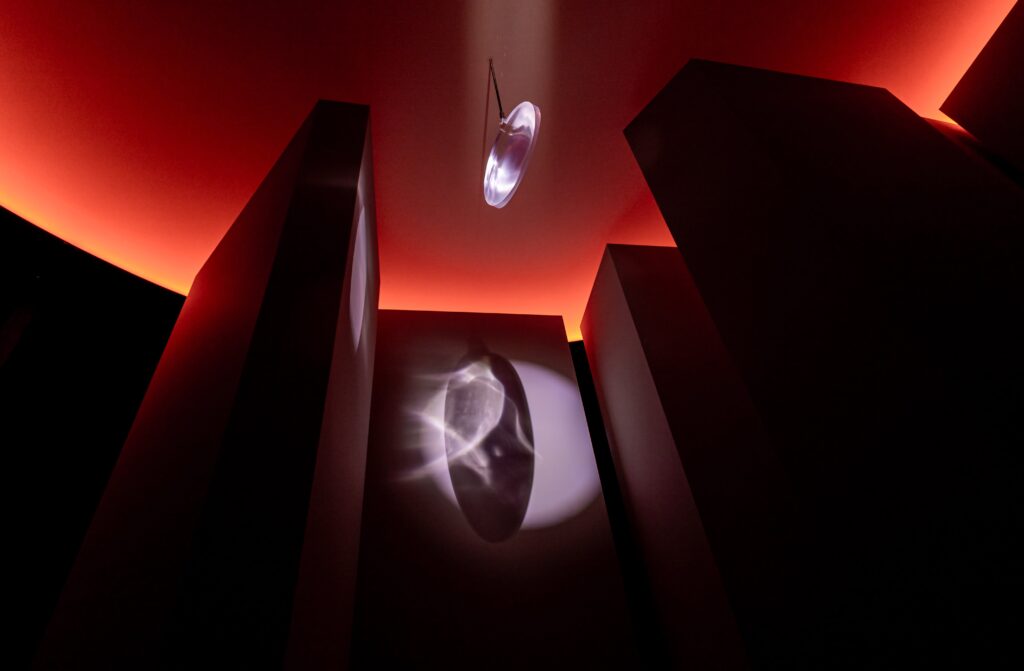

Cover photo: GC MUDAC – SOLAR BIENNALE – SOLEIL·S Exhibition – ph. Cynthia Ammann

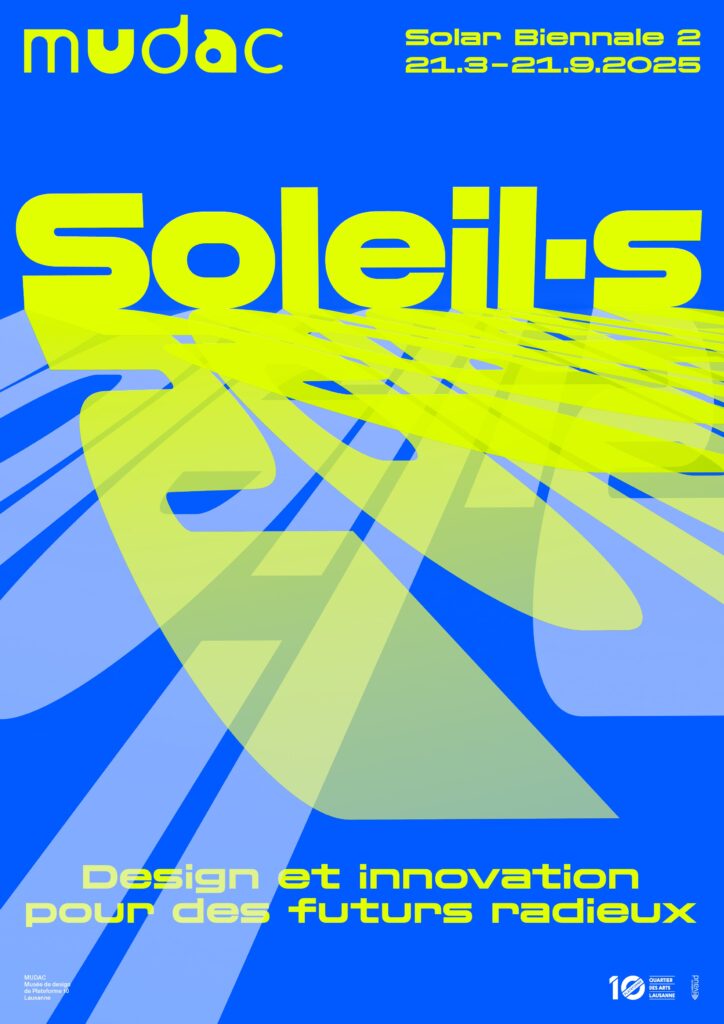

Ridefinire il modo in cui pensiamo all’energia solare e la applichiamo nella quotidianità. Tracciare un ideale percorso di transizione ecologica legato alle tecnologie, ma anche ad approcci creativi e di design. Questi i fondamenti del Solar Movement e della Solar Biennale, in scena al mudac di Losanna fino al prossimo 21 settembre. Giunta alla seconda edizione, la kermesse fa il punto sullo “stato dell’arte solare” e si presenta come luogo di incontro e scambio per i progettisti. Le fondatrici da Marjan van Aubel e Pauline van Dongen ci hanno raccontato le motivazioni profonde che le hanno portate a impegnarsi in questo percorso e gli ambiziosi traguardi che sperano di raggiungere.

Quali sono le motivazioni che hanno portato alla nascita del Solar Movement e di cosa si occupa nello specifico?

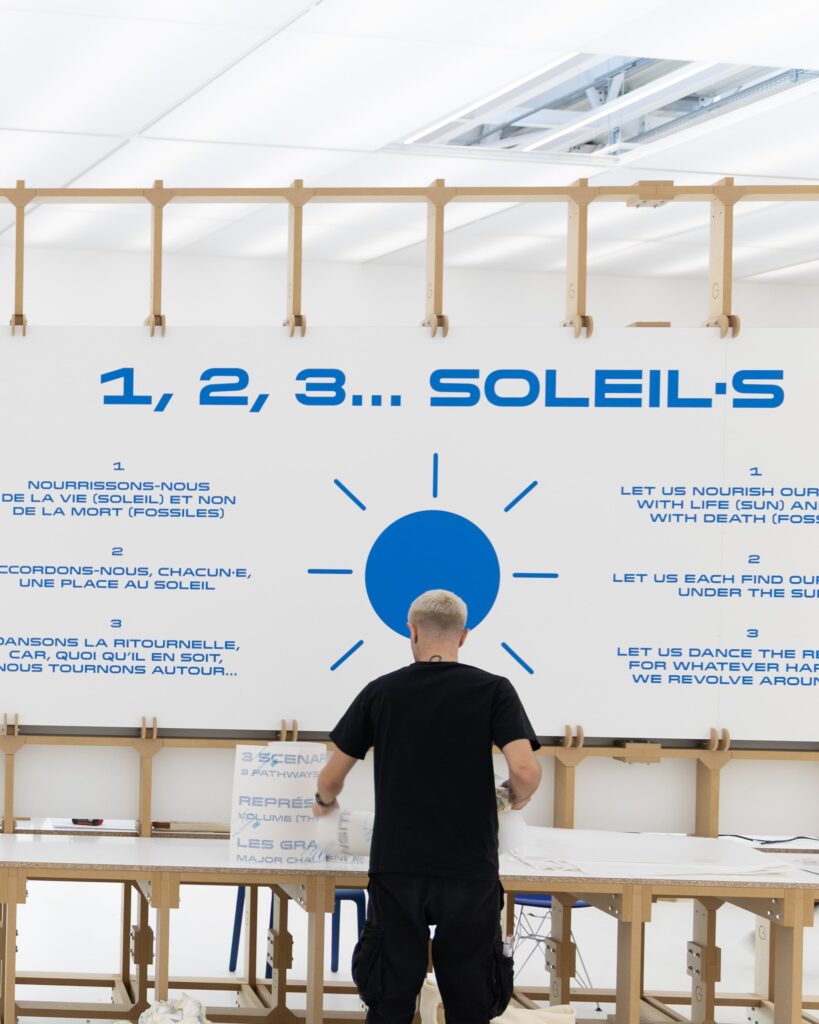

«Abbiamo lanciato la prima Solar Biennale nel 2022 a Rotterdam, seguita dalla seconda edizione a Losanna, in Svizzera. Si tratta di una piattaforma internazionale che riunisce scienziati, architetti, designer e chiunque sia interessato alla transizione verso l’energia solare. Il nostro obiettivo è quello di dare il via a un movimento mondiale, rendendo l’energia solare una parte naturale e integrata della vita quotidiana. L’evento è un modo per accelerare la transizione ed è pensato come uno spazio in cui le persone possono condividere le conoscenze, immaginare insieme un futuro sostenibile e connettersi attraverso il design. Il nostro obiettivo è quello di rendere l’energia solare non solo una soluzione tecnica, ma qualcosa che emozioni e che sia esteticamente apprezzabile nelle sue diverse applicazioni. Il Solar Movement si fonda su un Manifesto solare e da una serie di Principi solari che fungono da linee guida per i progettisti, in modo che il design solare come approccio progettuale possa diventare più diffuso».

In un’epoca in cui la comunicazione – e anche la promozione – avviene sempre più a distanza o attraverso i social media, come vi è venuta in mente l’interessante strada di creare una mostra/fiera dedicata al solare? E perché ogni edizione ha una sede diversa?

«Riteniamo fondamentale creare uno spazio fisico dove le persone possano impegnarsi direttamente e dove possano sperimentare i progetti di persona all’interno dello spazio. Durante l’inaugurazione del mudac di Losanna, abbiamo visto progetti molto promettenti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in termini di narrazione e sensibilizzazione.

Sperimentare i progetti di persona può favorire una connessione e una comprensione più profonde.

Ogni edizione della mostra si svolge in un luogo diverso perché le soluzioni solari e le loro implicazioni sociali, culturali e ambientali sono intrinsecamente legate al contesto. Cambiando luogo, invitiamo nuovo pubblico, apriamo collaborazioni locali e nuove prospettive. Siamo ansiose di vedere cosa emergerà dai workshop e dagli eventi che si sono svolti e sono tuttora in corso al mudac, e quanti progressi saranno stati fatti entro la prossima Biennale.»

Quali sono le maggiori differenze tra questa edizione della Solar Biennale e la precedente? Avete approfondito qualche tema specifico o c’è qualche proposta che ritenete sia, per qualche motivo, rivoluzionaria?

«La prima edizione della Biennale Solare, organizzata in collaborazione con il Nieuwe Instituut, è stato l’avvio ufficiale. Tutto era nuovo e non avevamo idea di come il pubblico avrebbe risposto o di chi si sarebbe unito a noi. Si è rivelata un grande successo, con workshop coinvolgenti e un forte interesse internazionale, con copertura da parte della stampa internazionale. Ci siamo rese conto che c’è una reale richiesta di una piattaforma che non solo affronti le questioni urgenti che legate all’ambiente, ma che riunisca anche le persone per immaginare un futuro sostenibile.

La seconda edizione è una vera evoluzione. Abbiamo collaborato con il team del mudac, che ha organizzato e curato la kermesse. Abbiamo condiviso il concept e non potremmo essere più soddisfatte del risultato. Questa edizione va più in profondità, sia dal punto di vista tematico sia in termini di coinvolgimento. La nuova prospettiva curatoriale ha conferito una dimensione nuova e riteniamo che alcune delle idee esplorate, in particolare quelle relative alla cultura solare e al progetto, siano davvero rivoluzionarie per il modo in cui ridisegnano il nostro rapporto con l’energia e il sole».

Avete scelto Losanna per la Biennale perché il sole “si comporta in modo diverso” in luoghi diversi. Quanto pensate che l’esperienza solare locale influenzi la volontà politica e sociale di adottarla su scala più ampia?

«L’energia solare è un tema globale, ma la sua applicazione è sempre locale. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di organizzare la Biennale in diversi Paesi. Questi cambiamenti influenzano non solo le possibilità tecniche, ma anche le percezioni culturali, politiche e sociali dell’energia solare. L’esperienza locale e l’accessibilità giocano un ruolo importante nel formare la volontà delle persone di adottare l’energia solare su larga scala. Coinvolgendo comunità diverse attraverso workshop e programmi in contesti diversi, puntiamo a rendere l’energia solare accessibile e rilevante. Non solo per designer, architetti e artisti, ma per tutti. Il cambiamento deve iniziare da qualche parte e capire come il solare si adatta alle condizioni uniche di ogni luogo è fondamentale per costruire un futuro solare più ampio e inclusivo».

Il titolo della mostra Soleil-s evidenzia molto bene, attraverso l’uso del plurale, la molteplicità delle applicazioni del sole e della sua energia nel design, nell’arte e nella vita quotidiana. Si tratta solo di progetti pionieristici o c’è qualche applicazione che già funziona/potrebbe funzionare nella vita quotidiana?

«In mostra si trova di tutto, dalle idee concettuali che esplorano le possibilità future ai prototipi tangibili come i riflettori solari che possono portare la luce del sole negli spazi interni, così come le ultime integrazioni di pannelli solari per i tetti dove i pannelli sono completamente invisibili. SUNTEX, il tessuto solare di Pauline, viene ora integrato in progetti architettonici e la lampada a energia solare Sunne di Marjan è già disponibile sul mercato.

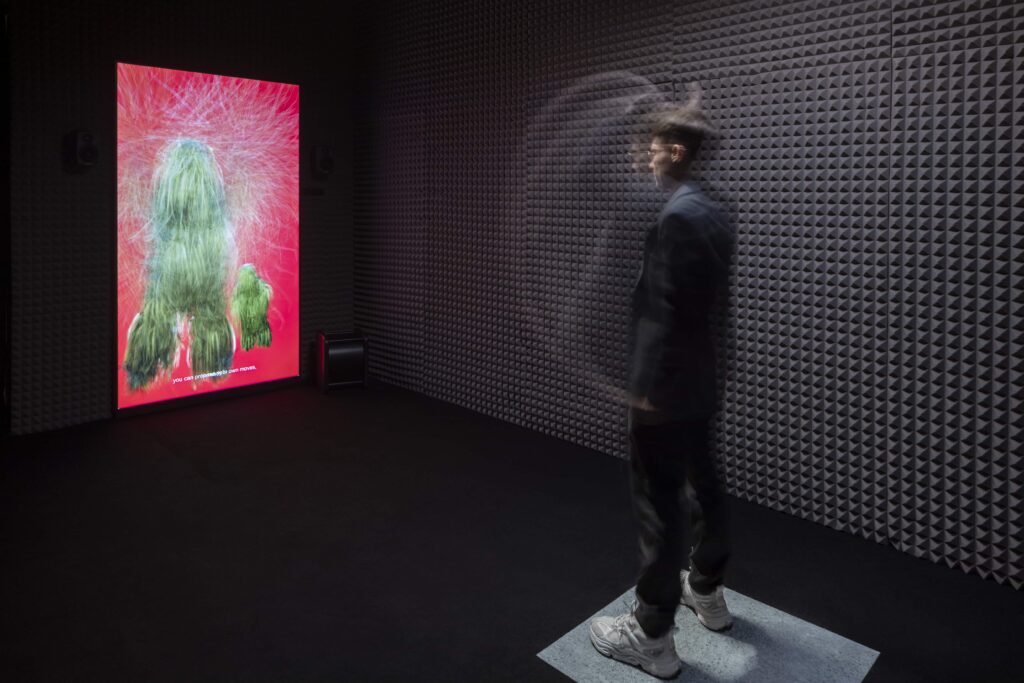

Alcuni progetti hanno il solo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare nuovi modi di pensare, altri sono ancora in fase di sperimentazione e molti sono prossimi all’applicazione reale o sono già in uso. Questo mix di speculazione, innovazione e praticità è esattamente ciò che vogliamo che sia la Biennale Solare. Il design solare non è solo un’idea futuristica, ma sta diventando una realtà quotidiana».

Tre buone ragioni per visitare la Solar Biennale?

«In primo luogo, per scoprire un’ampia gamma di progetti stimolanti, da concetti teorici a prodotti solari pronti per il mercato, che dimostrano come l’energia solare possa essere integrata in modo eccellente nella vita quotidiana. Poi, la mostra è curata in modo accattivante, stimola nuovi modi di pensare all’energia, al design e alla sostenibilità. E terzo, non si tratta solo di tecnologia, ma anche di cultura, estetica e immaginazione. La Biennale Solare offre uno spazio unico per connettersi, imparare e immaginare insieme un futuro a energia solare».

Parlando di “design solare” piuttosto che di tecnologia: che ruolo hanno la narrazione e la “cultura” nella formazione dei designer o degli accademici?

«La narrazione e la cultura giocano un ruolo cruciale nel modificare il modo in cui pensiamo e insegniamo il design solare. Tradizionalmente, l’energia solare è stata trattata come un argomento puramente tecnico, associata ai pannelli blu sui tetti o ai grandi parchi solari. Ma il solar design ci invita a guardarla da una prospettiva completamente diversa. Si tratta di reimmaginare il modo in cui ci relazioniamo con il sole, con l’ambiente circostante e con l’esperienza dell’energia solare nella vita quotidiana. Invece di trattarla come qualcosa di separato o industriale, il solar design integra la generazione di energia negli oggetti, nell’architettura e nei materiali con cui già viviamo, come gli oggetti di uso quotidiano, i vestiti, le facciate e persino i muri. Quando il solare diventa non solo funzionale, ma anche bello ed emotivamente coinvolgente, ha il potenziale per diventare parte della nostra cultura, non solo della nostra infrastruttura. Questo cambiamento è essenziale per la formazione dei designer e degli accademici. Li incoraggia a pensare oltre la funzione e a usare la narrazione, l’estetica e l’esperienza umana come strumenti per guidare l’adozione e l’innovazione. Questo è il cuore della progettazione solare: trasformare qualcosa di tecnico in qualcosa con cui le persone vogliono davvero vivere. Se ci riusciamo, in un domani non troppo remoto una casa senza una propria fonte di energia si sentirà incompleta, proprio come lo sarebbe oggi una casa senza acqua corrente o elettricità».

Se poteste progettare un curriculum accademico ideale in design solare, quali corsi sarebbero essenziali?

«Se dovessimo progettare un piano di studi sulla progettazione solare, probabilmente non esisterebbe un unico modello ideale. Dovrebbe essere flessibile, adattabile e plasmato dal contesto locale. Dovrebbe incoraggiare gli studenti a collegare tecnologia, design, cultura e pensiero sistemico. L’energia solare non è solo una sfida tecnica, ma anche, e forse soprattutto, un’opportunità culturale ed estetica. Ecco perché il programma di studi dovrebbe fondere le basi tecniche con l’esplorazione creativa e interdisciplinare, incorporando la narrazione e il contesto culturale. L’obiettivo sarebbe quello di formare una nuova generazione di designer e pensatori per ripensare il modo in cui comprendiamo, ci relazioniamo e progettiamo l’energia nella nostra vita quotidiana».